世界的にはSUVが大ブームで、スポーツカー市場は縮小の一途をたどっています。

ただ、日本は世界的名車のマツダ・ロードスターがありますし、トヨタ・86、ホンダ・NSX&S660、日産・GT-Rなど、本格スポーツーカーの灯を守り続けています。

その国産スポーツカーの元祖といえるのが、日産・フェアレディZなのです。

ここでは、フェアレディZの歴史をたどり、歴代のフェアレディZの特徴と共に世界の自動車市場の変遷も振り返ってみたいと思います。

目次

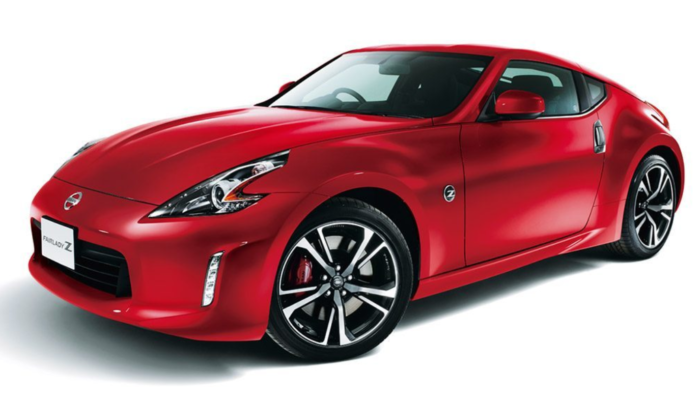

フェアレディZとはどんな車なのか?

引用:https://www3.nissan.co.jp

現行の日産・フェアレディZはFRの中型スポーツカーで、3700㏄自然吸気のV6エンジンを積んだ、日本を代表する本格的スポーツカーです。

スタイルは典型的なロングノーズ&ショートデッキのハッチバッククーペスタイルで、2人乗り。

北米仕様、特にアメリカ市場では絶大な人気を誇り、ズィーカー(Z-car)という愛称で呼ばれ、日産を象徴する1台でもあります。

現代は世界的にスポーツカー市場が縮小しており、ライバルが少ないのですが、ポルシェ・ケイマン&ボクスター、アルファロメオ・4C、アルピーヌ・A110といったところでしょうか。

そんなライバルの中でも、フェアレディZは古典的な味を残しており、GTカー的な側面もあるため、常に緊張を強いるような車ではなく、リラックスしたドライブと野性的な走りを両立できる、懐の深さを持っています。

では次からは日産から販売されているスポーツカーをたちを紹介していきますね。

フェアレディZ以前の日産スポーツカー

そもそも、日本で最初のスポーツカーはどんな車だったのでしょうか。

スポーツカーの誕生と日産の関係を調べてみました。

元祖『ダットサン・スポーツDC-3』

戦後の混乱期を乗り越え、トラックや乗用車の生産を開始していた日産は、当時主流だったヨーロッパ製スポーツカーにならい、1952年にダットサン・スポーツDC-3を発売しました。

これは国産車で初めて「スポーツ(カー)」を名乗った車です。

わずか2年、50台の生産にとどまりましたが、日産は1959年に当時の主力車種、ダットサン・211(初代ブルーバードの前身)をベースに、FRP製のボディを載せた、ダットサン・スポーツ1000を発表。

翌年の1960年に新たにダットサン・フェアレデー(フェアレディーではない)1200を発表し、これがフェアレディーシリーズの始祖となります。

優美なスタイル『ダットサン・フェアレデー1200』

日産は1959年に当時の主力車種、ダットサン・211(初代ブルーバードの前身)をベースに、FRP製のボディを載せた、ダットサン・スポーツ1000を発表。

翌年の1960年に新たにダットサン・フェアレデー(フェアレディーではない)1200を発表し、これがフェアレディーシリーズの始祖となります。

社名の「フェアレディ」とは、当時の日産社長の川又克二さんが、アメリカのブロードウェイミュージカル「マイ・フェア・レディ」を観劇し、そのイメージから命名されました。

対米輸出の目玉として開発されましたが、当時のヨーロッパ製スポーツカーの性能には及ばなかったとされます。

性能はともかく、優美なスタイルは現代でも通用しそうですね!

全幅は現代の軽乗用車と同じなので、ekワゴンをベースにして、復刻したらヒットするのではないでしょうか???

フェアレディー1500、1600、2000

これはトラック系のシャーシと共用していたダットサン211ベースから、本格乗用車の311ブルーバード(通称:柿の種)にベースを変更し、シャーシー系の性能は飛躍的に向上しました。

更に1965年にはフェアレディ1600に進化し、1967年にはフェアレディ2000を追加します。

特にSR311と呼ばれるこのフェアレディ2000は最高出力145馬力を誇り、最高速度は国産車初の200km/hオーバー(205km/h)。

ゼロヨン加速(静止から400mまでの到達時間)は15.4秒をたたき出し、この記録は70年代を越えて80年代になるまで、国内では長らく破られなかったのです。

また、フェアレディーは基本的には2人乗りですが、後部座席を横向きに設置して3人乗りとしたモデルもあり、このような座り方はおそらく国産車では唯一だとも思います。

こんな姿勢で乗ったら、いったいどんな気分になるのでしょうか?

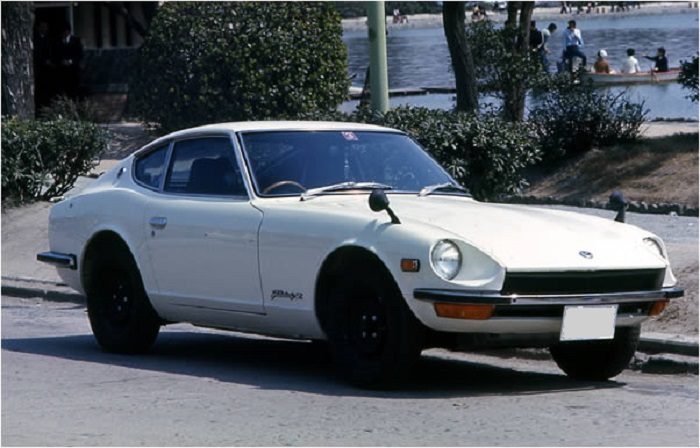

フェアレディZの誕生!『S30型』

フェアレディ2000は北米で好評だったものの、日産のイメージリーダーになる強力な車種が必要となり、フェアレディ2000の持つ、ヨーロッパ製ライトウェイトスポーツカー的な性格をより乗用車的に改め、スタイルもジャガー・Eタイプをイメージした上級スポーツカーとして開発されたのが、1969年発売のフェアレディZ(S30型)です。

先代のSR311はオープンカーでしたが、S30型はリアゲートを持つ2ドアクーペとなり、エンジンも4気筒から6気筒になり、排気量も2000ccから最大2800ccまで拡大されました。

同時代のスカイラインシリーズとエンジンは共通ですが、シャーシーはスカイラインのリアサスペンションのセミトレーニングアーム式ではなく、全くの新設計の4輪ストラット式を採用していました。

それまで北米市場で主流だったヨーロッパ製スポーツカーは、マツダ・ロードスターのようなタイプが主流で、幌付きの車内は夏の暑さや冬の寒さに耐えることを強いられ、お世辞にも快適な車ではありませんでした。

しかし、S30型は

- パワーステアリング

- パワーウインドウ

- エアコン

- カーステレオ

などの快適装備が満載で、後日オートマチック車も追加され、しかも大きなリアゲートを持つ荷室は、週末の大量の買い出しに対応できる容量を持っていました。

6気筒のスムースでパワフルなエンジンは移動距離の長い北米にピッタリなのですが、フェアレディZはこれらの性能を満たすヨーロッパ製「上級」スポーツカーよりはるかに安価で、ライトウェイトスポーツカー並みの価格だったため、爆発的なヒットとなり、日産の北米市場でのイメージアップに多大な貢献をしたのです。

フェアレディZ『240ZG』

国内では2000㏄のみ展開されていましたが、北米向けの2400㏄エンジンを積んだ240ZGが発売されると、迫力あるオーバーフェンダーと共に、ノーズ先端の黒い「Gノーズ」のスタイルが人気を博しました。

また、スカイラインGT-Rに搭載されていたS20型エンジンを積んだZ432も発売され、更にレース参戦を前提として約100kg軽量化されたZ432Rも少量販売されました。

S30型は2人乗りですが、国内から4人乗りを求める声が上がり、1973年に2/2(ツー・バイ・ツー)として追加されましたが、あくまで緊急用の補助席としての広さでした。

その後、世界的に排気ガス規制が強化されはじめ、また石油ショックによるガソリン価格の高騰もあり、国内では432シリーズは生産中止に追い込まれました。

2000㏄のL20型エンジンもパワーダウンを余儀なくされ、フェアレディZをはじめとするスポーツカーは、しばらく暗黒の時代を迎えます。

国産最速スポーツカー『S130型』

世界的な排気ガス規制によるエンジンのパワーダウン。

衝突安全に関する規制強化などに対応するため、1978年にS130型にフルモデルチェンジしました。

デザインはS30型を強く意識したもので、アルミホイールなどそのまま流用されたものもありますが、より乗用車色が強まったものになっています。

リアサスペンションは従来のストラット式から一般的なセミトレーニングアーム式に変更され、燃料タンク位置や荷室の容積に影響を与えました。

また、国産車で初めてスペースセーバー式のスペアタイヤ(ホイールの内側にタイヤ本体が畳み込まれており、ポンプで空気を入れて正常な形に膨らませる)を採用したのですが、発売当初は運輸省が認可せず、荷室に巨大なフルサイズのスペアタイヤがどーんと置いてあり、荷室がまともに使えない状態だったのは笑い話です。

装備はすでに高級サルーン並みになりましたが、パワー回復の切り札として、2800㏄のL28E型エンジンが投入され、当時モーターマガジン誌の最高速度テストで、194km/hをたたき出し、同時期に発売されたマツダ・RX-7(初代・SA型)の190km/hを上回って国内最速車となりました(ただし、ゼロヨン加速はRX-7の勝ち)。

また、S130型にはルーフを取り外して収納できるTバールーフ仕様が追加され、1970年頃に途絶えていたオープン・エア・モータリングの楽しみを味わうことができました。

このTバールーフはS32型まで引き継がれ、S33型以降は本格的なオープントップをラインナップすることになります(S32型はTバールーフとオープントップの両方がある)。

モデル後期には国産乗用車初のターボエンジンとなったL20ETをセドリック/グロリアから移植し、2000㏄ながら2800㏄並みの走りを実現しました。

度肝を抜かれた3000ccターボエンジン『Z31型』

1983年にフルモデルチェンジしたZ31型は、2ドアハッチバッククーペのスタイルは踏襲したものの、S130型のスタイルからイメージチェンジを図り、当時流行しつつあった(例:ホンダ・バラードスポーツCR-X、いすゞ・ピアッツァ)薄眼を開けたようなリトラクタブルヘッドライトをもつ、鋭角的なスタイルになりました。

S130型の乗用車的な雰囲気から、高性能スポーツカーをイメージしたものに変わり、直列6気筒エンジンからV型6気筒ターボエンジンに変更。

中でも最高峰のVG30ETは、当時国産最強の230PSで世間を驚かせるとともに、250km/hの最高速度をたたき出し、その実力を証明しています。

モデル後期の1986年には、外装の多くを変更するビッグマイナーチェンジが実施され、よりスポーティーで硬派なイメージを強調していました。

3000㏄エンジンは自然吸気ツインカムのVG30DEに変更され、190PSにパワーダウンしたものの、ツインカムになり高回転まで吹き抜ける、スポーツカーらしいエンジンになったのです。

興味のある方は画像を探してみてね!

究極のフェアレディZ『Z32型』

1989年、フェアレディZは4代目にフルモデルチェンジし、当時の先進技術を満載した、高級スポーツカーとして登場。

Z31型から進化したフロントマスクは通称「ハロウィン」で、1800㎜の全幅は当時としては大変大きく、同社のシーマやトヨタ・クラウンをも上回る大きさです。

エンジンはツインターボのVG30DETTと自然吸気のVG30DEとなり、VG30DETTは当時の国産車最強の280PSをたたき出しました。

シャーシーも伝統のストラット式フロントサスペンションを改め、4輪マルチリンク式となり、後輪操舵のHICASシステムも備えています。

時はバブル全盛期。

日産は同時期にスカイラインGT-Rを16年ぶりに復活させ

- 280PS

- 4輪マルチリンク式サスペンション

- HICASシステム

となりましたが、スカイラインはレース参戦が前提なので、レースの規則に合わせて2600㏄の排気量とした、直6のRB26DETTを搭載し、駆動系も4輪駆動のアテーサシステムを備え、レーシングカーとしての性格を追及しています。

それに対してZ32型のフェアレディZはV6型エンジンをFRにて駆動する、GTカー色の強いスポーツカーとして誕生しており、どちらも世界第一線級の車ですが、この2台を同時期に開発して市販するというのは現代では考えられないことで、当時のバブル社会の勢いを反映しているといえます。

Z31型は4人乗りをラインナップした国内では最後のフェアレディZですが、そのデザイン処理は巧みで、一見すると2人乗りか4人乗りか見分けがつきません。

Z31型はバブル崩壊後も生産され、途中オープントップもラインナップされました。

2000年に生産中止になるまで、なんと11年も現役として販売され、バブルの全盛から崩壊後までを見つめていたのです。

硬派のスポーツカーとして戻ってきた『Z33型』

2年の空白期間を経て、2002年に復活したフェアレディZ(Z33型)は、バブリーなZ32型から一転して、再び硬派なスポーツカー路線に戻りました。

シルバーがイメージカラーであるところから、Z31型の後期型(イメージカラーはシルバー)の精悍さを引き継いだのかもしれません。

シャーシーは形式こそZ32型と同じ4輪マルチリンク式ですが、同時期に開発されたスカイライン・クーペとプラットフォームを共用しているため、全くの新開発です。

エンジンは日産の新世代V6エンジンであるVQ35DEとなり、自然吸気ながら280PSを発揮し、ツインターボのZ32型と同じ出力を達成しています。

また2007年のマイナーチェンジでエンジンがVQ35HRに変更され、313PSまでパワーアップしました。

ボディは2人乗りに統一され、更に2003年にはオープントップの「ロードスター」が追加され、ピュアなスポーツカーとしての価値を大幅に高めています。

無駄な線が無く、塊から掘り出したような外観は、やはりシルバーが似合いますね!

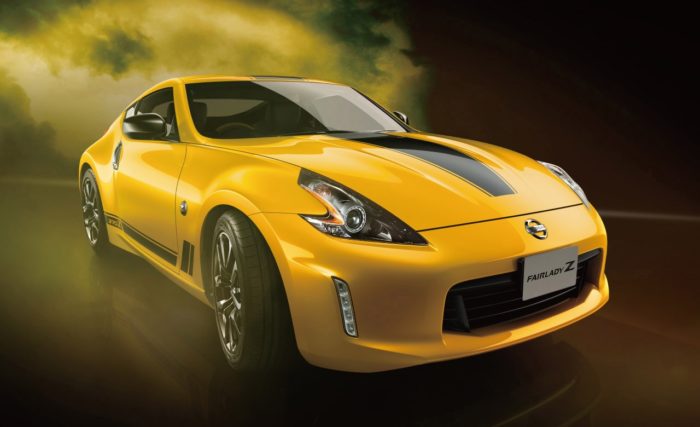

現行のフェアレディZ『Z34型』

フェアレディZは2008年にフルモデルチェンジして、Z34型となりました。

スタイルは先代のZ33型のイメージなのですが、Z34型は回頭性の向上を狙って、ホイールベースを100mm短縮。

Z34型もスカイラインとプラットフォームを共用しているのですが、このホイールベース短縮により、ボディ後半はほとんどオリジナルになっており、日産のフェアレディZにかける意気込みを感じられます。

エンジンは3700㏄まで拡大され、336PSを発揮。

例えばライバルの

- ポルシェ・ケイマンは2000㏄ターボエンジンで300PS

- アルファロメオ・4Cは1700㏄ターボエンジンで240PS

- アルピーヌ・A110は1800㏄ターボエンジンで252PS

なので、同クラスの世界的スポーツカーに対してもトップレベルです。

ただ、Z34型は車両重量が1510㎏程度なのに対して、

- ポルシェ・ケイマン⇒1410kg

- アルピーヌ・A110⇒1110kg

- アルファロメオ・4C⇒1050kg

なので、パワーウェイトレシオでは大差なくても、アルファロメオ・4Cのように軽く振り回せるのではなく、GTカー的などっしり感があり、古典的なスポーツカーの味付けになっています。

発売したのがちょうどリーマンショックの頃であり、不況の中Z34型はあまり注目されず販売を続け、早くも10年になりました。

最近でも毎年のように改良や仕様変更を行っており、来年以降にフルモデルチェンジのうわさは出ていないので、おそらくZ32型の11年というモデルサイクルを更新するのは確実でしょう。

筆者の選んだベスト・フェアレディZはこれだ!

出典:http://www.hasegawa-model.co.jp

ダットサン・スポーツの時代から数えると、数十種類のフェアレディ(Z)が販売されましたが、筆者の個人的なベストはS30型のZ432Rです。

現存するのは数台といううわさもありますが、レース出場が前提のため、ボンネットやドアがアルミ製に、サイドウインドとリアウインドがアクリル製に、ホイールもマグネシウム製と徹底的にこだわって作られています。

はっきり言ってハンドルもブレーキもクラッチも重くてどうしようもないし、エアコンどころかラジオさえついていないので、実用性は全くないのですが、そのスパルタンさにしびれるのです。

まとめ

世界的自動車メーカーである日産ですが、フェアレディZとスカイラインGT-Rという2大スポーツカーを、どちらも大切に育ててくることが出来たのは、1966年に日産に吸収合併された「プリンス自動車」の技術陣がスカイラインを、日産生え抜きの技術陣がフェアレディZをそれぞれ担当していたからかもしれません。

それは技術偏重の経営姿勢と社内労組の台頭をもたらし、1990年代の日産の経営危機をもたらしたといえるのではないでしょうか。

それでも、フェアレディZが北米市場攻略を目指して、様々な挑戦を続けたことは色褪せず、日本の自動車史に明確な1ページを刻んだと思います。

ゴーン会長の逮捕や不正検査問題で社内が揺れている日産ですが、フェアレディZを開発したころのマーケッティング力と技術力を忘れなければ、昔のようにワクワクする車を作ってくれると信じています。

がんばれフェアレディZ!

コメントを残す